林州便民网是领先的新闻资讯平台,汇集美食文化、体育健康、教育科研、国际资讯、热点新闻、房产家居、等多方面权威信息

【通世智库】王霆钧作品:亲情之父亲、大哥和我

2024-01-29 09:22:10

找大哥

第一次知道我还有个大哥,我五岁。那年夏天,父亲对我说,爹领你上哈尔滨去把你大哥接来。我乐颠颠地跟爹去了。对当年的我来说,怎么突然有了个大哥,为什么大哥不在家里而在哈尔滨?为什么不自己回来还要去接?这些都不重要,重要的是去坐大轮船上大城市。【作者:王霆钧;来源:通世智库;编撰:张小青】

我家住在清河村,松花江从村前流过。从哈尔滨到佳木斯的大轮船经过我们村,要在村东的码头停靠。那船好大呀,白白的,烟筒冒着黑烟,船尾还有大轮子。轮子“啪嗒啪嗒”地不停地往前翻滚,船就不停地前行。等轮子不动了,那船就停了,搭上颤颤悠悠的跳板,开始下人下货;接着上人上货……每有船来我们就跑到江边去看。船上有好多人啊,我们看着他们,他们看着我们。他们脚下站着人,头上也站着人。如今我也要坐这大轮船了。

事隔多年,接大哥的事早已模糊,只记得我们住的地方有像大轮船那样的栏杆。我问爹,大轮船怎么开到这来了?父亲告诉我,这不是船,这是楼房。父亲还给我一种茄子,黄黄的。我好奇地问,这茄子怎么是黄的?父亲说,这是香蕉。记忆中我还坐过旋转木马。这就是我第一次去接大哥时的全部印象。至于大哥长什么样子,当时说了些什么,全都像潮水涌上来的海滩,一切印痕都消逝了。

大哥到底没跟我们回来。后来我知道,大哥比我大十六岁,他已经在新华印刷厂当上了工人,不肯跟父亲到乡下种地。不光他本人不同意,他的亲戚朋友也都不让他离开哈尔滨。我和父亲怎么去的又怎么回来了。大哥回来不回来我没想法,父亲却有些失望。

从此,我知道有个大哥。等我上了学,会写一些字,就开始给大哥写信。然而,不知道是地址不对还是什么别的原因,通通都泥牛入海。每每提到大哥,父亲就说,就当你没这个大哥吧。父亲又说,是他来信说要来的,要我给汇盘缠去。我东摘西摘,总算凑够了给他,他又不来了!我知道父亲生气了,没路费给他路费;又大老远的去接他,可他又不回来了。不回来就不回来吧,难道连写封信的工夫也没有嘛!难怪父亲不高兴,连我也觉得大哥有点太那个了……

我一直不甘心,一直想再次见到大哥,有个大哥该多好啊!

等我实现这一愿望已经将近三十年。1981年夏,我到哈尔滨出差,住在火车站前的国际旅行社。我想,不是一直想找大哥嘛,如今到这了为什么不去找他呢。巧的是内兄也在印刷系统工作,我通过他帮忙找到了大哥单位的电话。于是,我选择一个周六的日子打了个电话。很快就找到了他。在等电话时我心情一直很平静。尽管我渴望找到大哥,但大哥如果不认我呢?那不成了剃头挑子一头热?他不是不知道他有个爹,也有弟弟。这么多年他不写信是不是说明他忘了或者说他不想认这个爹和弟弟呢?

大哥接电话了。尽管我们是分别多年的兄弟,但在电话中,我们都没有意外的惊喜。我没叫他大哥,只是问了一句,确认了接电话的不是别人,然后我报告了我的姓名,告诉他我住在什么地方并说要和他见面。对方仍有浓浓的山东口音,音很像父亲。我介绍自己的语气很冷静;对方也回答得平静。我们像两个要约定见面的生意伙伴。

当天傍晚六点多钟,楼下服务台打来电话说有人找。我连忙放下手头的事情下楼去。楼梯直对着服务台,我一眼就看见一位酷似父亲的中年人站在那儿,我直朝他走去。他看见我走去,还有些发愣。我长得可能更像母亲,对大哥来说有些陌生,我的名字和他一字之差,中间的那个字发音完全相同,多年没联系,我的名字他也生疏了。他也许完全没有想到站在他面前的是同父异母兄弟。

现在回想起来,我真是不会办事。倘若找个小饭馆,请他坐下来边喝酒边聊往事;即使不到小饭馆,至少可以请他到房间里,倒上一杯水,坐在沙发上再说话,效果会好得多呀。可是我没有,就站在他对面说开了。当然,我要再次介绍自己,他这才听明白我是那个好多年前和他相处过几天的弟弟。

“你行啊,你还上了大学,我一天书都没念。”大哥板着面孔,话酸溜溜的,一脸的严肃。我呢,也毫不让步针锋相对。

“我上大学不是父亲供的,是在当兵期间去的,家里没花一分钱。”

大哥满是抱怨,抱怨父亲不管他。我自然也有气,是当年父亲东借西凑,凑足了给你的路费,你才从山东老家到了哈尔滨,父亲又借路费去哈尔滨接你,你不去呀!不回去就不回去吧,但你总不能连一封信都不写吧,难道我写那些信你一封也没收到?

我们的见面不欢而散,真的像两个没谈拢的生意人。

我想,他是不会认我的。不管认与不认,我总算找到了他这个人,对父亲也是一个交代。父亲虽然说“就当你没这个大哥”,言外之意他就当没这个儿子了。他不认我,以后也就断了父亲这个念想了。

第二天,我正在房间里读书,楼下服务台通知有人找,我没想是谁,就下去了,看见的却是大哥。他平静地说,到家认个门吧。我知道他认我这个兄弟了。尽管脸上仍然没有笑模样。

原来,大哥回家去,跟大嫂说了见我的事。大嫂说,既然是兄弟就领家看看呗。如果实实在在咱就认,要是油头滑脑就不认。大哥听从了大嫂的建议。我虽然已经从部队转业几年了,还习惯穿着部队发的衣服。那天,我穿了一件黄色的军衬衣,裤子是草绿色的,只是没戴帽子,就跟着大哥去了。当时他们住在一幢欧式大楼的第三层。从一个拱形门洞进去,中间是楼房围成的院子,堆放着木柴,也搭着不少小棚子。在大哥家,我见到了大嫂和他们的女儿立新。在大哥家吃了饭,也许我的言谈和衣着不让他们反感,大哥认了我这个弟弟。

我写信把这个消息告诉给父亲,他自然也非常高兴。

从此,我有了大哥。在之前,我的弟弟、妹妹称我为大哥;侄子、外甥也都称我为大爷和大舅,自从认了大哥,我退而被称二哥、二大爷和二舅了。

大哥带我回老家

从此,哈尔滨我有了家。长兄为父,长嫂为母。何况哥大我十六岁,是真正的大哥。我对大哥大嫂十分尊重,也很亲近。他们对我也很亲。我每次到哈尔滨必到大哥家,有的时候即使出差也住在他家,我还带着妻子女儿一起到大哥家去住过。那时,大哥家住处不宽裕,只一张双人床而已,我们去了他们全家只好出去借宿。好些年之后,他家住房才有改善,分到了二居室房子。不仅我去,弟弟也去。三弟在大庆工作,经常路过哈尔滨,每次必去大哥家。我们的造访给大哥增添了许多麻烦,但大哥大嫂依然每次都乐呵呵的接待。看得出来,大哥爱我们,毕竟是兄弟呀!

后来,我从一篇文章中知道,同母所生兄弟是为“胞”兄弟,异母所生称为“亲”兄弟。按着这个说法,我和大哥是“亲”兄弟;我和同母异父的两个姐姐是“胞”姐弟。我不知道“亲”兄弟和“胞”姐弟在亲情上有什么差别,反正对我来说,“胞”也好,“亲”也罢,都是一样的。

大哥退休那年要回山东老家看看,问我去不去。我非常痛快地答应,去!

从我学会认字开始,就在户口本原籍一栏知道了“掖县河套”四个字。字是父亲写的,一笔一划,工工整整。当时并不明白原籍是什么,河套又意味着什么。一直想去看看,却苦于没有机会。如今大哥大嫂要带我去,岂能错失良机?到了河套才知道,那是一个挺大的村庄,位于山东省掖县郊区。掖县也就是莱州。那是我们老家,父亲从这里走出去,大哥也是从这里走出去的。当时的说法是逃荒,后来叫闯关东。

这是我第一次回老家,和大哥大嫂一起住在堂弟家。堂弟是伯父次子,在县城我们还见到了其他亲戚。大哥对这里感情很深,对于他来说,这里既是原籍也是故乡。

1933年农历五月初三,大哥在这里出生。在他三、四岁那年,生母得了肺痨。那个年代,这是和当今肺癌一样的绝症。家里无钱也无处医治,只能到处找偏方,听说烟袋油子治病,就到处找抽烟袋的人,从烟杆通气孔里用扫帚篾儿抽刮出油脂一样的东西,黑乎乎油腻腻的,一股呛人的烟味。实际上那玩艺儿就是尼古丁,有毒,时间长了会堵塞烟袋杆,抽烟人要常通一通以便烟孔通畅,抽出的脏东西随手扔掉了。如今听说能治病,乐于助人的抽烟人便任由抽取。一支烟袋抽不了多少油子,好在抽烟的人多,积少成多,渐渐地就积攒了一些,拿给病人当神丹妙药吃了,却不料病没治好,在一阵排山倒海般的呕吐之后一命呜呼。

大哥失去了母亲,父亲失去了发妻。家里贫穷,缺吃少穿。父亲把年幼的儿子也就是我的大哥扔给爷爷奶奶,跟着邻居闯关东去了,一走就再没回来。爷爷奶奶过世后,大哥只能跟着大爷大娘生活了。大哥在老家受了不少苦,遭了不少罪。娘没了,爹走了,他成了孤儿,心里苦得很。大爷大娘也有自己的孩子,大哥就有一种寄人篱下感觉,认为自己被父亲抛弃了。日本鬼子占领县城要修炮楼,四处抓劳工,年仅八岁的大哥也没逃脱被抓了去。全副武装的鬼子让劳工往县城运送木头。没有车,全凭肩扛。大哥扛着碗口粗的一棵,从河套村一直扛到县城。扛不动鬼子不是用枪托打就是用脚踢,大哥咬着牙扛着。他吃不饱饭,瘦得皮包骨,可是他有蛮劲,也有耐力,硬是把木头扛到地方,鬼子让他回家了。也许正是吃了这些苦,他才怨父亲不管他的吧?大哥哪里知道,父亲那时又有多苦呢!

大哥在老家度过了少年时光,直到二十岁才离开去了哈尔滨。虽说离开四十年了,老家变化不大,村里的房子多很破旧。老人穿着破旧衣着,抽着烟袋或卷烟蹲在墙根下聊天。在老家那几天,他常带我在街上散步,这里的一草一木,他似乎都熟悉。大哥指着大树上的鸟巢告诉我,他小的时候常常爬树,为的是把用树枝搭成的鸟窝拆下来烧火。可见,当年老家的穷困到了什么程度。老家的生活十分贫困,每年到了青黄不接的时候,不仅没吃的,也没烧的。逃荒是他们唯一的出路。

父亲和大哥

父母都非常了解子女,可是为人子女者有多少人了解父母呢?为此,我常常后悔,为什么不在父母健在的时候,让他们好好说一说他们以前的故事?父母健在,正是我们奔事业的时候,很忙,想不到问这问那;当想要了解的时候,他们都陆续故去,想了解也没机会了。

父亲在而立之年逃离老家,先到哈尔滨,后又到松花江中游的江滨小城宾县新甸火磨即面粉加工厂打工。之后,他又到依兰镇组成新家庭。父亲为什么不在哈尔滨停留却到了新甸?为什么又去了依兰?母亲本是黑龙江通河县人为什么到了依兰?我一概不知道,现在,也没人能说清楚了。

我是在依兰出生的。依兰古称三姓,是宋徽宗、宋钦宗两代皇帝被金兵劫掠囚禁的坐井观天之地。在我三岁的时候,依兰失火火烧连营,我家被烧得片瓦无存,父亲和母亲只好带着我和两个姐姐坐着大轱辘车到了依兰上游六十华里处的通河县清河村,并在那儿扎下根来。清河成为他们终老之处,也成为我难以忘怀的故乡。

父亲的字写得好,每年春节的对联都是他写。他也帮邻居写,我猜想父亲可能在老家读过私塾。父亲还打一手好算盘。在清河,不论是互助组还是合作社,乃至到了公社时代,父亲都是生产队的会计、或者保管员、出纳员。他那噼里啪啦的算盘声常常伴我入眠。

父亲得知大哥认了我这个弟弟,心里必是十分欣慰。他和我大哥一直通过我沟通,他们父子没有通信,也没见面。我想他肯定是盼望能尽早见到大哥,只是仍心存芥蒂吧。父亲想,既然你认了弟弟,自然也就认了父亲,怎么就不能回家来看看?从哈尔滨到清河又不是很远,即使不回来,总可以写封信吧?信也没有一封!大哥怎么想,我不知道。他在不记事的时候父亲离他远去,在他二十岁的时候,虽然见过一面,也只相处几天,父亲的形象在他心目中印象不深。我想,他内心深处也许一直有父亲不管他的阴影,这是妨碍他们见面的原由吧。

他们见面又经过了好久好久……

有一天,父亲正在井边挑水。大哥突然出现在父亲面前,父亲惊喜异常,恍如梦中。

大哥也是坐轮船到的清河,下船之后一路打听着找到父亲家。母亲正在炕上做针线活,一看是大哥来了,惊喜万分,告诉说你爹去挑水了,大哥急切的问井在什么地方,母亲边告诉他,边着急忙慌地下地准备饭。大哥冲出门去找到水井,看见一个老人正在摇着辘轳从井里往上打水,大步走过去。父亲已经把两个水桶打满,正要挑着走。大哥叫了声“爹,我来挑吧”。父亲看见大儿子突然回来,眼圈一红,眼泪差一点掉下来,说,“你回来了”。大哥接过扁担,二话不说,挑着满满两大桶水回家了。

一声“爹,我来挑吧”;一句“你回来了”。从此,父亲和大哥多年淤积的心结顿时融化了。

父亲和大哥的心结融化了。左(作者)中(父亲)右(大哥)一起聚餐。

大哥的家事

每个人都有故事,大哥也不例外。

大哥到哈尔滨的时候,全国百废待举,各行各业用工量大。他一到就当上了工人,每月有固定的工资,上班有工作服,能吃上饱饭,穿上新衣服,日子让大哥非常满足。虽然没什么文化,可是他刻苦好学,踏实肯干。不久就加入了党组织,成为单位的骨干。

大哥大嫂都是老实本分的人,他们有一个女儿,小名立新。大嫂告诉我,立新不是她亲生,是收养的弃婴。那年,大嫂的姐妹抱着一个月大的女孩给她,问她想不想要?大嫂婚后一直没有生育,侍候孩子没经验,看了一眼这个女孩,白白净净的圆脸,皮肤细得像瓷,打开襁褓再看,浑身上下都是褥疮,有的地方发炎了,还流着脓血。可是这孩子一声不哭,大大的眼睛看着抱着她的人。大嫂说,我也没侍候过孩子,能养得活吗?大嫂的姐妹就说,你要想要,我就帮你侍候。大嫂看这孩子一哭不哭,眼珠黑亮亮的挺招人喜欢,就说我要了。大嫂一说,“我要了”。那个小女孩好像懂事似的,“哇”地一声哭了。大嫂的心里就一颤,连忙把她抱起来。

大嫂说“我要了”,那是一句话的事。可是真要侍候这个孩子不知道要付出多少辛苦。她向人请教怎么治。然后去买药,一点点地,小心翼翼地涂沫药物,再小心地包扎,换药、清洗再换药。经过半年多,孩子的皮肤好了,好到几乎看不出曾经得过疮。

这一家三口就这样波澜不惊地过下去了,孩子像亲生的一样。大嫂也没告诉她过往的一切。但纸里包不住火,事情总有一天孩子会知道的。还在立新上小学的时候,有一次,她突然问,“妈,我是不是抱来的?”大嫂一愣,知道她听了什么传言,反问她:“你看你妈待你像不像亲生的?”大嫂这话回答得十分智慧,没有正面回答,也没否定她的问。立新没有说话,想想也确实如同妈妈所说。从此,立新再没问过类似的话。直到立新结婚前一天,大嫂说了实话。大嫂说,以前你问我,我没告诉你,现在你成家了,懂事了,我告诉你……立新并不惊讶,因为她在之前就已经听说了她的身世。不过今天是从妈妈的嘴里说出来罢了。

当大嫂向我叙述这些的时候,我曾为大嫂担心。我担心大嫂把立新的身世告诉她,万一她要是变心,大哥大嫂怎么办?亲生儿女还有对父母不好的,何况是抱养的呢。大嫂坦然地对我说,“反正她已经知道了,与其瞒着不如让她知道。至于她怎么对待我们,那是她的事。”

后来的事实,证明我的担心实在多余。大嫂的坦诚也是有理由的。立新对待她的父母真是好极了。

大哥在八十多岁之后,跟随女儿从哈尔滨搬到沈阳。他和女儿没有住在一起,但两处房舍距离不远。父母住的房子是立新给买的,户主写的是父亲的名字。按说父亲都八十岁了,不当户主也无可厚非,可是女儿要让他们老俩口住得安心,就把户主写成了父亲。

我曾经去过几次他家。看到立新对父母的照顾真是无微不至。担心冬天冷,又买皮毛垫子铺在沙发前。担心老人摔着,在墙上安装扶手。家里设备一样不缺,冰箱里的食物应有尽有。有一次,大嫂不小心摔了一跤,摔得很重,腰部骨折。经过医院处置之后回家休养,立新没找保姆,而是亲自照顾,体贴入微。让大哥大嫂非常感动。

立新真是好孩子。我对大哥大嫂说,小时候享福不是福,老年享福才是福。你们是有福的人,老天没有亏待他们。好人有好报。

大哥大嫂对孩子非常满足。

父亲和我

父母那一代人没福。他们年轻的时候,朝代更叠,军阀混战、外敌入侵,内忧外患,民不聊生。等到日子安稳下来,又都背负着生活重担,要养育子女,而且家家都是多子女,五、六个孩子是非常普遍的。为了让孩子吃得好一些,穿得好一些,他们宁可自己吃苦受累挨饿受冻。

生产队一年结算一次。到年底,如果有了钱,才按工分分红到各家。父亲所在的生产队,好的年头,一个劳动日值一元上下;稍差一点的几角钱。要是遇到年景不好,生产队欠产,社员一年辛辛苦苦就白干了,说不定还要欠钱。有钱没钱都得过年。生产队没钱就到农村信用社借钱,借支给社员。待明年收成好了再把欠款补上。这样,社员欠生产队的,生产队欠信用社的,就形成了三角债。那时,家家都没钱花。家里养猪、养鸡,需要钱了,卖几个鸡蛋。我们的父母就在这样的条件下艰难度日,并供我们上学读书。

母亲先于父亲去世,在我妹妹结婚成家之后,父亲和小儿子住在一起。那时我小弟弟离婚了,带着一儿一女两个孩子。父亲就帮他照顾看家,也享受着孙子绕膝的天伦之乐。

晚年的父亲还有一个愿望,到几个在外地居住的儿子家去住些日子。他是渴望享受和儿孙在一起的亲情。

记得那是一个秋末冬初的日子,小弟把父亲送上了从清河到哈尔滨的客车,我当时刚好在哈尔滨出差,去车站接到父亲。天空飘着小雪花,北风也吹得树梢直响。父亲瘦弱,不抗冻。我借了一辆公车把父亲送到大哥家。

这是我和父亲第二次到大哥家,第一次,是父亲领着刚刚五岁的我;现在呢,是我领着已经老迈的父亲。真是岁月不饶人啊!转眼间半个世纪过去。

父亲在大哥家住了半年,享了半年的福。大哥大嫂对父亲照顾得非常周到,好吃好喝自不在话下。孙女立新也对祖父十分尊重亲近。可是在大哥家什么活儿也没有,这让他非常不适应。对一个勤劳,时时不肯闲着的人来说,无事可做也是不好受的。大哥家住的是楼房,没有电梯,上下要走楼梯,这对于将近八十岁的老人来说,也是挺困难的事。父亲不出去,就在家呆着,好在立新有一些书,可以供他解闷。我也找些他感兴趣的书给他。

有一次,父亲和我发牢骚,说在这没事干。早上拿起扫帚吧,立新马上抢了过去,说爷爷你歇着我扫。父亲就只好给她,然后到沙发上坐下。我对父亲说,立新也是一片好心,不让你扫就不扫了吧。

还有一次,父亲对我说,给我五块钱吧。父亲的要求让我一愣,这才想起父亲没钱,也没退休金。我想,在大哥家要吃有吃要穿有穿,要钱干什么呢?不过我还是给了父亲。原来是他要在过年的时候给孙女当压岁钱。后来,我常为此自责,为什么当时不多给父亲一些钱,让他兜里多揣点钱,想怎么花就怎么花呢!人啊,不到那个年龄就体会不到那个年纪人的心情。

父亲在大哥家的时候,让孙女陪着到长春我家住了几天。当年我一家三口住十二平方米的筒子楼里,两张单人床摞起来,下面一张床用折页钉上一尺宽的木板加宽可以睡两个人。父亲和侄女来了,我让侄女住家里,我和父亲找宿住。我很享受和父亲一起时心灵深处的寄托和温情,只是当时条件差,各家都有难处,老百姓过得不容易。父亲来了两天后,天气预报说寒流来袭要降温。我担心父亲被冻病,就让侄女陪爷爷回去了。大哥家条件毕竟好一些。

父亲在大哥家住了半年,又让三弟接到大庆去。在大庆,父亲过了一个隆重的八十大寿。生日蛋糕收到了十几个,祝寿的宴席摆了十几桌。可能是父亲觉得自己在世时日不多,坚持着要回清河。三弟挽留不住就把他送回了清河。父亲实现了到三个在外地居住的儿子家住些日子的愿望,只是在我家住的时间实在太短,也让我后来常常后悔。

1990年1月,农历腊月二十九深夜,父亲离开了这个世界,享年83岁。他去世前,我从长春急匆匆赶回。途中去见大哥,告知父亲病重的消息,我希望他能够和我同行。可他感冒了,担心旅途劳累病情加重没有回去。父亲听说我回来了,睜开眼睛,有气无力地问,你大哥呢,我说他有事,回不来。父亲就没再说什么。我大姐和大姐夫都在。三弟夫妇扔下两个年幼的孩子也从大庆赶回来。父亲想吃玉米面糊粥,女儿给他熬;想吃香蕉,儿子开着大卡车到松花江对岸的城镇去买。

父亲去世与母亲合葬了。我们兄弟姐妹永远地失去了双亲,以致现在我看见许多朋友的父母还在,住着宽大的房子,出入有汽车,享受着幸福生活,就让我非常羡慕。如果我的父母还在,他们也会享受幸福晚年的。

可惜,可惜……我的父母双亲呀!

母亲去世的时候,正值家里比较困难,整个社会精神生活和物资供应也十分匮乏。自从到了清河,母亲终其一生没能走出这个村子,终日围着锅台转。父亲比母亲幸运,晚年还享了几年福。

如今父母双亲都去世了,也给我们做子女的留下了许多遗憾,那是永远无法弥补的遗憾。

我和大哥

我尊重大哥,他的话我从来言听计从。可在他七十岁那年,我们兄弟之间发生一次严重的争吵。也不叫争吵,因为只有他在训斥而我无还口之机。事情是这样的:我在退休前,公出的机会多,每年都能去大哥家几次。我退休后,见到大哥的机会就少了,这时我也产生了怯于到大哥家的念头。这念头不仅我有,两个弟弟也有。

这种心理产生于侄女和我说的一番话。有一次,我到大哥家去,侄女很严肃地和我说,二叔,你们哥们到家里来,哥们见面我爸高兴,你们也高兴。可是你想过没有,我爸妈逐年年迈,你们走了,他们要是累病了不还得我来侍候吗?

我听了她这话,心里激灵一下。她这意思很明确,是不希望我们到大哥家来呀!她说这话的时候,只有我们俩人。我不知道大哥大嫂是不是知道她说过这话;我也不知道,大哥大嫂是不是也有这层意思。尽管颇不情愿,也不能不承认侄女说得也有道理,我能理解。我们毕竟离得远,如果大哥大嫂病了,真得侄女伺候。我把她的意思转达给弟弟妹妹们,他们虽然不大理解,但也表示以后尽量少去或者不去。不去就不去吧,只要她对大哥大嫂好,对此我是放心的。

大哥七十大寿之前,我和几个兄弟姐妹商量决定去给大哥祝寿。于是我给侄女打电话商量此事的可行性。侄女倒是挺痛快,她说行,具体事情她来安排,我只管等着通知几个兄弟姐妹即可。我把事情和兄弟姐妹说了,他们也很高兴,也都盼望着在大哥家相聚的一天。

可是到祝寿那天了,我仍然没接到电话。我等不及了就给大哥打了个电话,问他七十大寿还过不过了。我的问话刚说完,大哥就火了,大声指责我,说给我过生日为什么不来?生日是我徒弟给我过的,家里亲戚一个也没来。大哥气愤地说,我徒弟还问,你不是兄弟姐妹好几个嘛,怎么一个都没来?

我根本来不及解释,大哥在电话中一句跟着一句发泄他的不解。他又说,是不是觉得我老了没用了?我想,这是大哥对兄弟姐妹亲情的渴望。

大哥这话严重地刺激了我。我知道这个时候不论如何解释他都听不进去。我说你把电话给我大嫂,我和大嫂说几句话。可是他把电话撂了。

我知道,大哥的这个误会大了,我必须立刻前去,否则他生起气来,郁闷在心会憋出病来。大哥是一个倔人,倔得不可理喻。有一次,我出差到大庆,侄女跟我到她三叔家住了几天。等我回来时,她拿着两张火车票,无意之间把车票弄断了。出站的时候遇到了麻烦。实际上,车票上的终点和车次都对,仅仅是断了而已。如果通情达理的检票员看票不错可以放行。可是那天偏偏遇到一个认死理的人,就说车票断了就作废了,要补票。我无论如何解释他都听不进去。我拿工作证给他看也无济于事。我无计可施,只好补票出站。这样就耽误了回家时间。到家时已经是夜里了。我们敲门,大哥站在门内不给开门。因为到家晚了,后来还是大嫂给开的门。

如果在做寿一事上我不亲自去解释,他必然总记着,那样的话我和大哥的关系也就完了。于是我通知在大庆的三弟马上到哈尔滨去,约定在站前集合,然后向大哥陪理道歉。赶到大哥家,我抱着大哥痛哭。这一刻,我的手感受到整个生命中最美好的东西......当然,也就前嫌尽释了。虽说解开了大哥心结,可在我心里仍觉得欠大哥一个生日要过。等第二年大哥生日再来吗?当然可以,不过有点太“那个”了。于是决定另寻机会补偿一下。

机会是在大嫂过七十大寿的时候,我爱人提醒我,我也觉得这是一个特别好的机会。给大嫂过生日甚至比给大哥过意义更大。在大嫂生日的前几天,我和三弟商量去给大嫂祝寿,三弟夫妇欣然同意。老弟离婚,又有事缠身来不了。我和爱人,加上三弟夫妇,在大嫂生日前一天到了大哥家。大哥大嫂非常高兴,说在家里吃,可是我们不想让大哥操劳。在我们强烈要求下,在大哥家对面的一个饭店里订了餐位,又订了生日蛋糕。在此之前还联合其他未到的小弟和妹妹,给大嫂买了一条金项链,在过生日这天送给大嫂。这个生日就过得特别有意义,大嫂高兴,大哥也高兴。大家都十分珍惜兄弟们相聚的时光,它滋润着心灵,感到十分幸福。

从左至右依次为小弟,三弟,大嫂,大哥和我(作者)

大哥的晚年

大哥心灵手巧,会做饭,都九十多岁了,在家里都是他自己做饭。立新说找个人做饭吧,他说不用,我自己做饭也可以活动活动,还不到别人侍候的时候。立新尊重她父母的选择,她认为这对老年人的智力和身体都是一种锻炼。

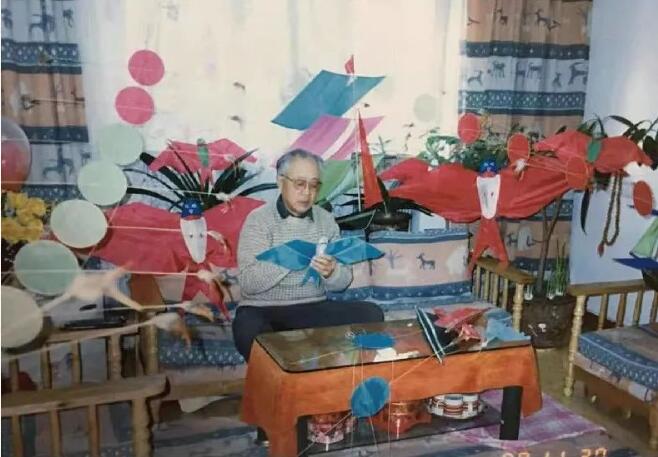

大哥喜欢养鱼、养鸟,做过毛主席像章,做得非常精致。刚退休的时候,他开始做风筝,骑着车子去买竹子,自己破成细条,又买来细绳和面料。他没学过做风筝,也没看谁做过,完全靠摸索,居然做成了。冬天到江边去,一边放,一边卖,还卖出不少。哈尔滨电视台去采访他,称他为“风筝王”,上过电视。

大哥聪明好学。为了联系方便,在他八十五、六岁时还学会了使用微信。现在他不再养鱼、养鸟,开始画画。他没学过画,都是模仿画。外孙女给买的材料和画板。大哥不讲究透视关系,想怎么画就怎么画,随心所欲,每画好一张,就通过微信发到“兄弟姐妹”群中。我老弟弟比大哥小二十六岁,也有微信,但复杂一点的不大会。我说,大哥都那么大了还能学会微信,你怎么就学不会呢。我每在微信群中看见大哥的画,就夸他画得好,说他心灵手巧。他说,咱家有这个基因。咱爷爷会书画,大爷爷会画,画得可漂亮了。咱大爷逢年过节自己写对联,给我扎灯笼在上面画画。

我想,要是当年有条件,大哥有受教育机会,一定会在书画或者在其它方面取得更大的成绩。

大哥在制作风筝,他被哈尔滨电视台称为风筝王

我想,在天堂的父亲要是知道这个消息,他一定会非常欣慰。【作者:王霆钧;来源:通世智库;编撰:张小青】

作者简介

作者:王霆钧,长春电影制片厂退休职工,中国作家协会会员,中国电影家协会会员、中国电视家协会会员、中国散文学会会员。编剧的电影作品《小巷总理》曾获国家大奖。电影剧本《东西屋 南北炕》曾获夏衍杯创意剧本奖;出版长篇小说、中篇小说集、散文集十种。散文《三山行》获首届徐霞客游记文学大奖;散文《多一些微笑吧》获优秀散文奖,收入《中国散文家代表作集》《中学语文课本课外读物》。